蔡国强为展览创作了几张笔法较为写意的,杂揉着明显的太空意象的油画;我跟蔡国强熟悉熟知,以前就知道他欣赏李小龙和陈逸飞等人,这在他日后的言论和作品中都可以找到蛛丝马迹。

研究会筹备期间,我利用假期到厦门参观黄永石水的画室并邀请他参加画展,他答应参加并和我讨论了一些问题。他的艺术观点在当时是更为超前的,独特的,当时大多数艺术家都深受“民族化”思想的影响,而他的谈话和书信使我知道当时他是很不喜欢“民族化”、“地方特色”这些字眼的。但奇怪的很,他后来到法国后创作的大部分作品却流露了太多的“民族化”和“地方特色”,简直就是“民族化”、“地方特色”的直接体现。而蔡国强则一直是“民族化”的。正常的国家认同理念是可取的。

不知为什么,现在黄永石水 印在书上的艺术简历里没有记录这次展览。

研究会的活动,主要是组织展览,是颇费精神和力气的。甚至可以说是非常难苦的。由于当时是改革开放初期,很多人的心理和思想观念极不稳定,有些人对时局的发展和变化抱着观望的态度,而另有一些人是跟着感觉走。因此,我在跟一些组织和团体,特别是跟一些个人打交道时遇到特别大的困难。那时各种事情充满各种不确定因素,支持不支持的组织和个人的意见变化无常,变化最多的是部分参展人员,进进出出的,“朝三暮四”。这可大大地难为了一个只有二十岁的青年学生,当然也极大地锻炼了我的意志,丰富了我的人生经历。

范迪安老师当时是我的班主任。由于当时的情况比较复杂,另外,从某个角度来看,我还只是一个不懂事的小孩,有的事情迪安老师心里肯定是特别为我着急的,他后来在给我的书信中谈到,当时他无法在具体的群体中以具体的身份帮助我。现在,我知道他当时只能以一个班主任的身份做他能做的事情。他长期以来宽容我的鲁莽,关心我鼓励我的创作,我很感激。

那时活动经费只有三百多块钱,而且大都是画家们自己掏腰包的。虽然当时的钱比现在大得多,但这点钱要应付跨地区跨省的研究会的活动,确实是少得可怜的,可以说,我当时除了信心以外什么都没有,但居然把事办成了。当然我们还得到其他朋友和有关单位的帮助,特别要感谢福州市青年联合会和福州市青年艺术交流协会的支持。

当初我身边几乎没有帮忙的人手,后来低我一届的金国华同学中途参与进来,伸出了援助之手。听说他现在不画画了,在杭州从事电脑动画的制作。给我们声援和支持的还有林以友、王秋霞夫妇和李晓伟等人。

为了研究会和首场展览的事务,我几乎让我的朋友、家人总动员。我弟弟当时才读高中,就被我派去厦门找黄永石水,将他的作品从厦门送到福州。上海二十幅左右的作品由蔡国强的女友吴虹虹押运到福州马尾港,低年级同学康建华通过省军区的熟人借了一部吉普,由我带路送到福州市区。泉州后来只剩丁大年(现已去世)的作品参展,是由我自个儿跑下来拿去的。展览结束后,上海方面的作品要送回去,那时我临近毕业,忙成一团乱成一团,我已没办法去,后来是我父亲替我去的。他没有做这些事的经验,真是太难为他了。

这次历时一年左右的活动,还负面影响了我的毕业分配,因为太忙乱了,最后很多事情很多手续没有做好…大大地影响了我今后的工作和生活道路。为此,我到农村中学工作了九年,94年才调到高校任教。

我记得当初展览场地是个大问题,后来忘了通过谁说情,福州于山展览馆为我们打开了大门,展览后来以《闽沪青年美展》之名得以展出,参展的画家有刘向东、金国华、蔡国强、黄永石水 、范艾青、陈峰、丁大年,上海方面是张健君、俞晓夫、胡项城、赵以夫、吕振环、冷宏、陈箴等人。李豫闽虽然没有拿作品参加,但始终关注、帮助并参予重要事情的运作。(后来发表在《中国美术史85-86》书上的名单是不准确的,有些人是87年研究会再次活动时才加入的。)

从画面上看,不管是刘向东具体的象征物(物、人物)加上理性的结构和强烈的精神性暗示,蔡国强梦幻般的东方情境(太空意象)的半抽象的展现,黄永石水的看似活泼的、西方的纯抽象,却略带莫名其妙的言说,还是上海参展画家陈箴作品的东方墨韵、神秘的抽象的“语句含糊”的造型,都无不体现了直白直接的艺术面貌向含糊、神秘、暗示、综合的象征主义特征的转变。

我那阶段的艺术观念主要体现在我写的前言上:要得到历史的承认/就要创造历史/于是/我们都行动起来/面对传统我们认为/路不一定是相连接的/也不一定是交叉的/它更多的是启发我们更加努力地/去开拓光辉灿烂的未来。

简短简单的语言散发出强烈的创造和扩张意识。说实话,二十年过去了,我的哲学和美学知识也没有太大的进步,很多常识还是道听途说来的。我最大的进步就是读《圣经》这部真正的百科全书,里面是无尽的矿藏宝库:有牛顿科学发现的依据、有保罗谈论的希腊哲学、有诗、有歌剧、有报告文学等等,但最主要的是超越世界的、世人不能弄懂的“神秘主义”。《圣经》使我和我的作品变成良善的和真实的载体。

展览的情况,福建电视台、福建日报、福州晚报,菲律宾的菲华时报和世界日报等新闻媒体作了报导和介绍。1985是令人难忘的。

1995年我在北京学习时,曾发起后由高岭主持的纪念八五新潮十周年的活动,过后我又筹拍电影《新潮》,但因经费没到位而不了了之。关于《新潮》我曾分别和周彦、高岭做过两篇长长的对话录。

二、参加“黄山会议”和阵容超级豪华的“89大展”

1988年年底,我、黄永石水、沈远夫妇及林春四人坐火车从厦门出发到屯溪(现在的黄山市)参加全国现代艺术创作研讨会。这次会议的主要任务是为阵容超级豪华的“89大展”作准备。

当时的黄永石水 通过“厦门达达”的宣传己成了美术界的名人,我们报到后,栗宪庭就嘟囔着来见永石水,有点“井冈山会师”的意思。现在的王林是响口当口当的大腕,当时却象一个刚毕业的学生,拿着自己的文章复印件敲门进来分发,态度谦卑地请大家多提宝贵意见。王明贤见到我,说和想象中的我不一样,没想到很正规。林春说我看起来象博士,黄永石水象教授。在会议和其他活动过程中,大多数人都约定俗成地把高名潞当成领导,把范迪安当“总理”,具体的事情由迪安老师摆平。

参加会议的有两个外国女留学生,一个是意大利人,另一个是美国人,是两个各方面都极不相同的女孩。有艺术家抢走了美国女孩的日记本,她红着脸,追着喊着,硬是夺回了虏物,象是虎口脱险一般,使我第一次看到和“好莱乌”不一样的美国。那个意大利女孩就大不一样了,她靠在床上和一些艺术家算时间、做无聊的游戏,根据书本和江湖上传说的,我静静地站在旁边对意大利女子的灵魂细细地进行考察。

当时每个艺术家都要放映自己作品的幻灯片,遗憾的是,我因为当时各方面都不够成熟,作品的水平不整齐,讲解的语言也没什么质量。

会议的末了安排了传统笔会,很多当地人来向艺术家求画,大家可能在晚宴上喝多了,加上搞现代艺术的不大懂传统国画,长长的桌案上一时间乱七八糟的,我看着王明贤苦笑着直摇头,转眼看见任戬画的史无前例的古怪的竹子,现在想起来真是好玩得很。我好歹练过一点传统笔墨,就上前画了一两幅菊花。那天还来了一些当地的艺术家,可能是相互看不惯还是其他什么原因,竟吵起来打成一片,现场一刹时乱成一团,最后还动了公安局,外地的艺术家才得以安全撤到另一家宾馆。

最后的节目是游览黄山,我和永石水都说,黄山象盆景假景,不去了。如果没记错的话,又过了一天,我和迪安老师搭伴乘火车回了福建。

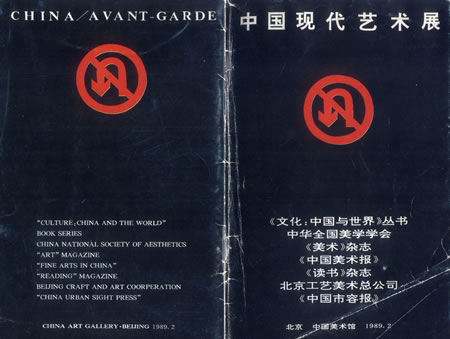

1989年春节,我又和永石水 、林春等人结伴一起到北京参加首届“中国现代艺术展”。

我住在中央美院青年教师宿舍,睡迪安老师的床,和刘晓东上下铺,高岭和王广义分别住过对面的铺子。我记得当时广义说自己没卖过画,问我卖过没有,我说没有,就为福建省监狱画过宣传画,拿了一点稿酬,想到现在他的画能拍到50万以上,有时候为了工作需要叫他涂几笔他都不肯,可能观念和处境都变了的缘故吧。那时我在门外走廊里遇见一个坐着画素描的学生,画得很细又很怪,这人就是现在江湖上顶顶有名的方力钧,当初《美术》介绍展览的作品,我俩并肩,可现在我可以和他比质量,却不能和他比价格。

展览开幕后,高名潞让我帮忙看着点,千万不要出乱子,说好不容易把展览开成了。后来事态的发展不以人的意志为转移,“开枪事件”、“恐吓信”等行为艺术层出不穷,根本无法控制,我本来想在开幕时送一个写有“现代艺术永垂不朽”的大花圈放在美术馆大门口的,结果高老师叫我帮忙维持秩序,我就不能轻举乱动了,失掉了一次出大名的机会。九年后,高名璐在美国举办全球华人艺术大展,邀请我、任戬和张洹等少数几个艺术家前往参加。张洹出去以后便大红大紫,我和任戬没有去成。高老师帮我把机票都买好寄来了,我却因为怕影响他的工作不敢向他要一张私人邀请函,又失去了一次重要的机会。我太老实,胆子太小了,真不象是搞前卫艺术的。

在黄山和北京,我还和王明贤、侯瀚如、栗宪庭、周彦、殷双喜、翟墨、梁越等人建立了牢固的友谊。

回泉州之前,我看到学术活动的时间表上有蔡国强回国开讲座介绍日本现代艺术创作现状的安排,可我却要提早回家,因为学校快开学上课了。

参加展览的大部分作品因为种种原因后来大都下落不明。直到16年后的今天,我和其他十位艺术家的作品突然出现在书刊和网页上,甚至在不经我们作者委托的情况下被非法拍卖,我们几个艺术家正准备用法律手段来维护个人合法的权益。

从“85”到“89”再到今天,二十年间,我觉得,中国的社会是先从政治的大一统背景前浮显充满艺术气氛的理想主义,然后凸现出物质主义的商品社会大舞台,现在,是不是到了该向人人都能拥有法律武器的社会急速转化转型的“历史新时期”呢?而艺术和艺术家该在此间扮演何种角色?

1124768988(合作加盟)

1124768988(合作加盟)  353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com

353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com