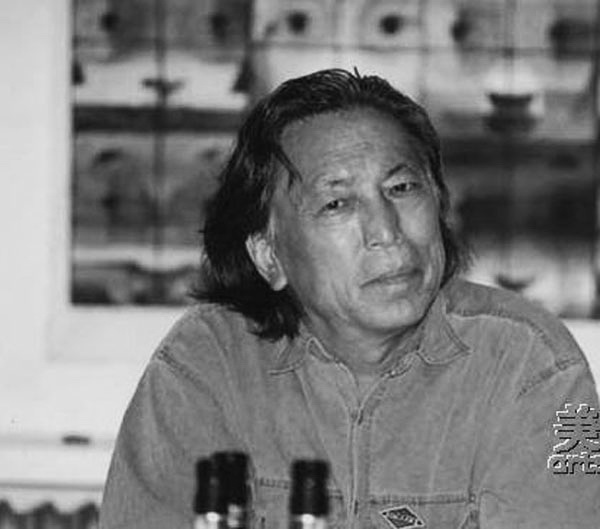

贾方舟

段 君:2003年由你主编的“20世纪末中国美术批评文萃”:《批评的时代》三卷本(广西美术出版社)出版,可以说是继“世纪·女性”展之后你影响批评界的又一大举动。在这套文萃里面,你约请入选批评家各撰写“我的批评观”一篇,基本上每个批评家都对自己的批评理念做了说明,像朱其就明确地说:“我的批评主要侧重于视觉症候的精神分析,方法论主要是文化批评、意识形态批评和精神分析批评。”你一直是比较强调艺术批评方法论的整理。

贾方舟:我编这套丛书的目的,实际上也就是想整体性地展示中国当代艺术批评的力量和现状。像我们这一代,批评方法比较混沌,多是从社会学批评转过来的,而且这种社会学批评也不纯正。80年代以来我们不断接受西方的理论,但又没有真正认真地去研究某一种批评方法。说到我自己,基本上是形式主义批评、现象学批评,再就是女性主义批评。我曾编过一本《美术文献》——“男性艺术专辑”,用女性主义方法来分析男性艺术,我觉得比较有效。比如刘建华的陶瓷作品,去掉女性的头部和上肢而只留下肢,还把她放在盘子里面,这就带有一种非常明显的性别歧视色彩:秀色可餐嘛,把女性当作可赏玩的、可消费的对象了。

段:你认为艺术批评家应当具备怎样的人文素养?

贾:我想一个批评家至少应该具备这样三个素质:首先是对整个人类文化的广泛理解,这点很必要,否则就容易导致狭隘;第二,他至少应该具备完整的历史知识,了解艺术史的演变线索;第三是理论准备要充分,有明晰的批评理论的支撑,并且掌握合适于自己的批评方法。这三点是从事批评的前提,前提具备之了,从事批评基本上就比较游刃有余了。但还有更重要的一点是对当代艺术的敏感,能看到正在发生的有意义的事件和有潜质的新人,能及时把握艺术思潮的流向,这样才能够倡导一些东西。批评家与史家关注的东西不同:批评家始终关注的是正在发生的事情,过去的事是属于史家的事。

段:巫鸿可算是由史家转换为批评家的一个范例?

贾:是,首先他具备过去的历史研究准备,而且他对当代文化有兴趣。当然他也有一个问题:长期居留在美国,对中国的问题可能会缺乏直观的把握,无法身临其境地感受每一个艺术思潮的出现、发展,他更多地还是在一种史的意义上来把握当代艺术,就是当某一种艺术已经成为现象之后,他再来研究,所以他做的实际上还是一个当代史的工作。高名潞虽然也长期在美国,但与巫鸿不同的是,他有80年代的基础,对艺术家从80年代向90年代的转换有一个背景的了解。但是如果他长期留在美国,也还是有问题的。批评家的工作是关注正在形成和成长的、尚未成为潮流的东西。我在《批评的时代》里面没有收入吕澎的文字,是因为我主要还是把他看作一个当代美术史的史家。

段:你个人怎么看国内艺术批评的发展现状?

贾:现在对批评界的看法很不一致。一种意见认为批评没有什么作为,批评很难起到引领潮流的作用,有些批评家堕落到吹捧艺术家、买卖文章的地步。最近,杨小彦在《南方都市报》上有一个访谈《艺术家与批评家的合谋》,批评了这种现象。92年《批评家公约》的出现,就是因为批评家对自己所处的经济地位感到难堪。艺术市场化以后,部分艺术家经济状况好起来,而很多批评家当时连基本的生活和自尊都难以保证。所以批评家也免不了像画家那样:一方面画一些商业画卖钱,另一方面做严肃的创作,两手准备;包括我自己在内,首先是保障基本生存,不得已写一些应酬之作,我自己也很烦这个。但是我觉得,这只是当代批评中的一个侧面;更重要的一面是:批评还是在不断地成熟,特别是新一代批评家的出现,艺术批评这门学科也处在一个逐渐走向正规的发展过程当中。像我们这代批评家都不具备直接阅读外文原著的能力,只有邵大箴还可以。越往后越好一些,外语能力对批评家来说,显然是很重要的,特别是要吃透某种批评方法、及时了解国际当代艺术的发展现状,仅仅靠翻译肯定是不够的。但尽管如此,还是不能低估老一代批评家的作用,例如像栗宪庭这样的批评家,应该是一个很成熟的批评家,他的批评视野、对艺术现象、艺术潮流的把握,都很敏感;而且他的评论也很到位,不像有些批评家,完全是在用理论来套艺术;栗宪庭非常了解艺术的本质是什么,虽然他当年倡导“大灵魂”,反对学院化,反对纯形式,但他其实是很懂得形式、语言的,你看他对艺术的分析都是从语言入手。20多年来,批评的发展虽然没有非常系统的理论出现,也没有很学科化的批评家出现,但总的来看,现在的批评比80年代还是有长足的进步。

1124768988(合作加盟)

1124768988(合作加盟)  353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com

353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com